Image : DALLE.E

Introduction

L’argent, élément chimique portant le symbole Ag et le numéro atomique 47, est un métal précieux d’une blancheur éclatante. Son symbole chimique dérive du latin « argentum », lui-même issu du grec « argos » signifiant « blanc » ou « brillant ». Le français présente la particularité de désigner par le même mot tant le métal que la monnaie, une caractéristique linguistique peu commune.

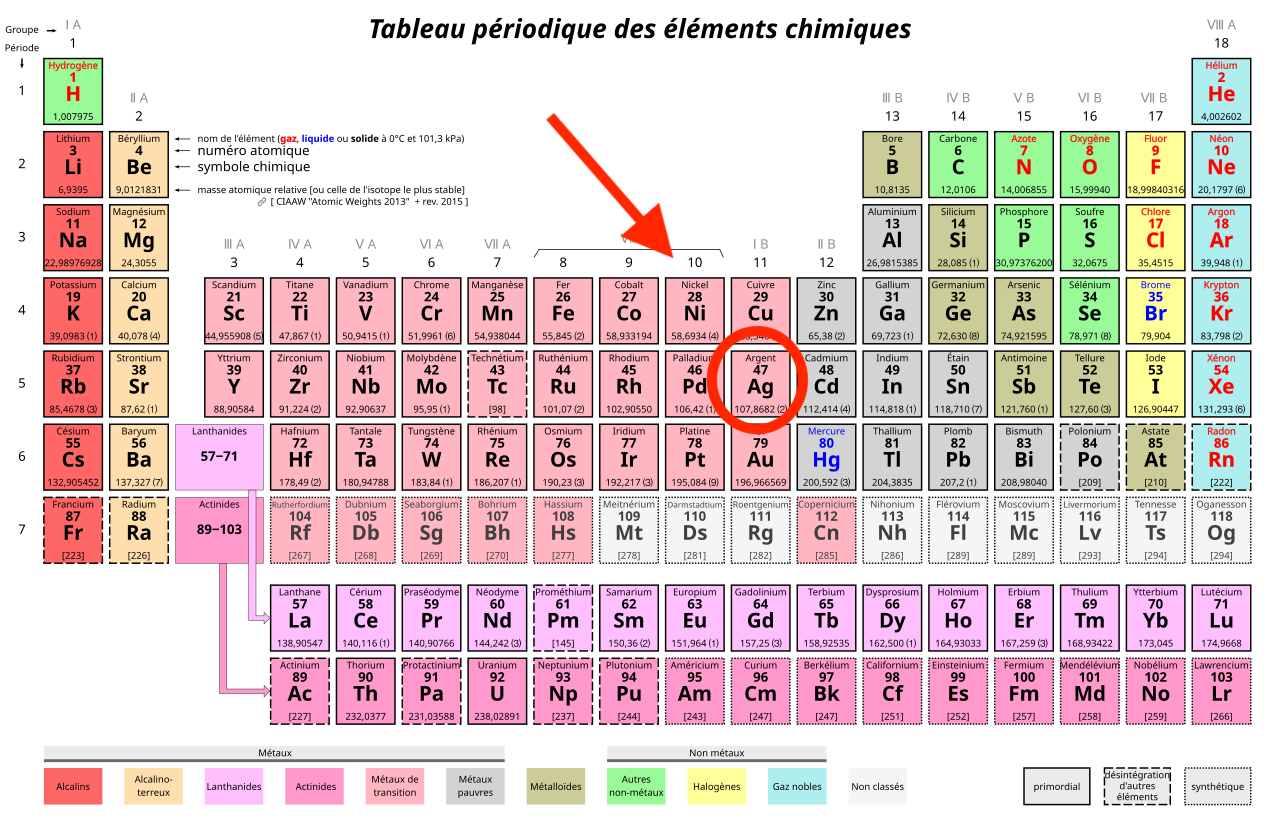

Cette série présente les éléments du Tableau périodique des éléments chimiques. Ce répertoire, conçu vers 1869 par Dmitri Ivanovich Mendeleïev, rassemble tous les éléments chimiques, qui composent l’univers, tel que nous le connaissons aujourd’hui. L’ingéniosité de ce Tableau tient dans la méthode de répartition des éléments, selon leur numéro atomique, mais aussi selon leurs caractéristiques physiques et chimiques. Ce classement astucieux permet alors d’identifier des éléments existants qui restaient à découvrir, ou même de prédire les propriétés d’éléments chimiques inconnus à l’époque. Sa dernière mise à jour date de 2016, et compte 118 éléments.

L’argent est un métal de transition, représentant seulement 0,000 007 5 % de la croûte terrestre (0,075 ppm), parmi les éléments les moins abondants de notre planète. Pratiquement absent de l’atmosphère (présence liée aux particules en suspension) et présent en quantités infimes dans les océans, l’argent se trouve essentiellement dans des gisements minéraux, généralement associé à d’autres métaux, comme le plomb, le zinc, le cuivre et l’or. Ses principaux minerais sont l’argentite (Ag₂S), la chlorargyrite (AgCl) et divers minerais mixtes. Bien que le corps humain contienne naturellement environ 2 mg d’argent, principalement concentrés dans le cerveau et les os, son rôle biologique demeure énigmatique pour la science contemporaine.

Certaines de ses propriétés sont connues depuis des millénaires, ainsi que son aspect précieux. Des parures en argent ont été retrouvées dans des sites néolithiques au Liban et des bijoux plus élaborés ont été découverts dans les tombes de l’Égypte ancienne et de la Mésopotamie. On en fait une monnaie pour faciliter le commerce (voir plus bas), et on le fait « chanter » pour prouver sa pureté. Lorsqu’il tombe sur une surface dure, l’argent produit un son clair et prolongé caractéristique, différent des autres métaux, ce qui servait autrefois à vérifier l’authenticité des pièces. Aujourd’hui, ce métal rare est considéré comme une ressource stratégique en raison de ses applications technologiques, principalement en électronique et dans le domaine des énergies nouvelles.

L’argent au passé

— L’argent de la démocratie

À une cinquantaine de kilomètres au sud d’Athènes, dans la pointe méridionale de l’Attique, sont situées les mines de Laurion, à la base d’un empire. Exploitées dès la préhistoire pour le cuivre et la galène argentifère, ces mines connaissent leur apogée au Ve siècle avant notre ère. En 483 av. J.-C., face à la menace perse, le stratège Thémistocle convainc les Athéniens d’investir les revenus miniers dans la construction d’une flotte de guerre, contre la proposition d’Aristide le Juste de les distribuer aux citoyens. Ce choix décisif permet, en 480 av. J.-C., la victoire de la bataille de Salamine : la flotte grecque repousse l’invasion perse, assurant l’indépendance d’Athènes.

L’extraction du métal précieux repose sur un système exigeant, plutôt pénible : plusieurs milliers, voire jusqu’à 20 000 esclaves selon les estimations, travaillent dans un vaste réseau de galeries souterraines, parfois profondes de plus de cent mètres. Ils extraient la galène argentifère, dont le minerai est traité puis chauffé pour séparer le plomb de l’argent. Ce métal épuré est frappé à l’effigie de la chouette d’Athéna, monnaie emblématique qui s’impose comme référence commerciale dans tout le monde grec et méditerranéen. Les revenus tirés de cette activité minière alimentent le développement de la civilisation grecque classique. Ils financent non seulement la puissance militaire, mais aussi la construction de plusieurs monuments, comme le Parthénon. Ainsi, l’argent du Laurion soutient l’épanouissement d’un modèle politique et culturel qui marquera durablement l’histoire occidentale.

Tétradrachme de la cité d’Athènes à l’effigie d’Athéna et d’une chouette. Image : Wikipedia

— L’argent du Nouveau Monde

La découverte des Amériques par les Européens bouleverse l’économie mondiale. En 1545, les Espagnols s’approprient le gisement d’argent Cerro Rico (montagne riche) à Potosí, dans l’actuelle Bolivie, puis, en 1546, les mines de Zacatecas au Mexique. S’ensuit une fièvre minière sans précédent. Potosí, simple hameau andin situé à plus de 4000 mètres d’altitude, devient en quelques décennies l’une des plus grandes villes du monde, comptant plus d’habitants que Londres ou Paris à la même époque. L’activité minière dépend du travail obligatoire des populations autochtones basé sur la mit’a, un système inca détourné au profit des minières contrôlées par les Espagnols. On peut aisément imaginer des conditions de travail difficiles, voire atroces.

Entre 1550 et 1800, environ 85 % de l’argent mondial provient des colonies des Amériques du sud et centrale. Cet afflux massif de métal précieux, sous forme de millions de « pièces de huit » (reales de a ocho) contribue en Europe à la « Révolution des prix », première grande inflation de l’époque moderne, qui s’étendra sur plus de 150 ans. Durant la même période, l’argent du Nouveau Monde connecte pour la première fois de l’Histoire les économies d’Europe, d’Asie et des Amériques, et transforme les équilibres commerciaux. Cette première monnaie globalisée, où l’argent devient la devise universelle, participe à la première mondialisation économique.

Pièces de monnaie en argent du Mexique — 8 reales

L’argent au présent

— L’argent propre

Depuis l’Antiquité, l’argent est reconnu pour ses qualités antimicrobiennes, exploitées par de nombreuses civilisations. Les Grecs et les Romains, par exemple, conservaient l’eau dans des récipients d’argent pour la garder pure, une pratique empirique qui devançait la compréhension scientifique du phénomène.

L’argent possède en effet une propriété dite oligodynamique : il libère spontanément des ions (Ag⁺) capables de perturber le métabolisme des micro-organismes. Ces ions s’attachent aux membranes cellulaires des bactéries, pénètrent dans leur structure et bloquent des fonctions vitales, telles que la respiration et la reproduction. Ce pouvoir biocide ne nécessite aucune transformation chimique : une simple pièce d’argent dans l’eau suffit à libérer assez d’ions pour réduire la charge bactérienne.

Aujourd’hui, ces propriétés trouvent de multiples usages. L’industrie textile intègre des fibres d’argent dans des vêtements techniques pour limiter la prolifération bactérienne. Dans le secteur des transports, certaines compagnies aériennes appliquent des revêtements à base d’argent sur les surfaces fréquemment touchées afin de réduire la transmission des pathogènes. En milieu médical, les nanoparticules d’argent sont utilisées dans des dispositifs comme les pansements ou les cathéters pour prévenir les infections nosocomiales.

Cependant, l’essor des nanotechnologies au début des années 2000 a soulevé de nouvelles préoccupations. Ces particules, en raison de leur taille très réduite, sont plus facilement absorbées par les organisme. Les études montrent qu’elles peuvent entraîner une toxicité, tant pour l’humain que pour l’environnement. Face à ces risques, les autorités sanitaires recommandent de limiter leur usage aux applications où le bénéfice pour la santé humaine est clairement démontré et supérieur aux risques sanitaires et environnementaux. L’encadrement réglementaire s’est donc renforcé, avec une attention particulière portée à la traçabilité, à la sécurité tout au long du cycle de vie des produits et au développement de formulations plus sûres (safer by design).

— L’argent dans nos mains

La photographie argentique, qui a dominé l’art de l’image fixe pendant plus d’un siècle, repose sur les propriétés photosensibles des halogénures d’argent. Des cristaux microscopiques de bromure ou chlorure d’argent, dispersés dans une émulsion, réagissent à la lumière pour former une image latente que le développement chimique transforme en image fixe. Cette alchimie lumineuse consommait environ 30 % de la production mondiale d’argent dans les années 1990, avant que la révolution numérique ne bouleverse cette industrie.

Et pourtant, l’argent est toujours dans nos appareils photo. Meilleur conducteur électrique connu — il surpasse même le cuivre —, il s’impose dans les circuits électroniques de haute performance, notamment dans les pâtes conductrices qui soudent minuscules composants et puces de silicium. Un téléphone intelligent contient autour de 0,34 gramme d’argent, quantité qui peut paraître insignifiante, mais multipliée par plus d’un milliard d’appareils vendus chaque année, elle représente une demande industrielle substantielle. L’électronique et l’électrique réunis absorbent près de 40 % de la ressource mondiale en 2025.

Dans la pharmacie

L’argent est l’un des plus anciens alliés de la médecine. Dans nos pharmacies modernes, ses applications ont évolué.

Le nitrate d’argent (AgNO₃), autrefois largement utilisé et vendu en bâtonnets pour cautériser diverses lésions, est aujourd’hui moins recommandé dans la pratique courante. Bien que son mécanisme d’action (libération d’ions Ag⁺ qui dénaturent les protéines) soit efficace, des alternatives moins irritantes et plus sélectives sont désormais privilégiées.

La sulfadiazine argentique (C10H9AgN4O2S) reste, quant à elle, une crème antibiotique de référence, mise au point dans les années 1960 et disponible sous ordonnance. Elle est principalement utilisée pour le traitement des brûlures ou de certains ulcères de jambes. Son efficacité repose sur la combinaison de l’action bactéricide de l’argent et du pouvoir antiseptique des sulfamides, réduisant le risque d’infection.

À l’inverse, l’argent colloïdal vendu comme complément demeure controversé : aucune étude rigoureuse n’a confirmé un bénéfice systémique. De manière générale, il est recommandé de consulter un.e professionnel.le de la santé avant de prendre un supplément. À noter qu’une ingestion importante et prolongée d’argent peut entraîner une argyrie, pigmentation cutanée irréversible.

L’avenir de l’argent

— L’argent recyclé

Comme plusieurs éléments chimiques, aussi nommés « minéraux critiques », l’argent se trouve à la croisée des chemins entre rareté géologique et nécessité technologique. Les gisements de haute qualité s’épuisent, tandis que la demande industrielle continue d’augmenter, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables (dans les cellules photovoltaïques, surtout) et de l’électronique. Depuis quelques années, environ 20 % de l’argent consommé mondialement provient du recyclage — un chiffre encourageant, mais encore insuffisant face aux défis qui s’annoncent.

Les déchets électroniques sont parfois qualifiés de véritable « mine urbaine ». Une tonne de cartes électroniques peut contenir jusqu’à 5 kilos d’argent, soit une concentration supérieure à celle de nombreux minerais exploités. Pourtant, seulement 20-22 % des déchets électroniques mondiaux sont correctement collectés et traités.

Des procédés émergent pour surmonter les obstacles techniques de cette récupération. L’hydrométallurgie, qui utilise des solutions chimiques pour dissoudre les métaux de manière sélective, s’impose progressivement comme une alternative plus écologique aux méthodes pyrométallurgiques basées sur la fusion à haute température. Des chercheurs et entreprises exploitent également l’utilisation de bactéries capables d’extraire les métaux précieux — une approche biomimétique beaucoup moins polluante.

— L’argent du futur

L’avènement des encres conductrices à base de nanoparticules d’argent contribue au développement de l’électronique flexible et modifie notre conception des circuits imprimés. Là où les pâtes d’argent exigeaient des températures élevées pour fritter, ces encres s’amalgament à des températures plus basses, voire près de l’ambiante. Il devient alors possible d’imprimer des circuits sur des supports souples, comme les plastiques, les films polymères ou le textile, sans les endommager. De plus, ces nouvelles formulations d’encres sont conçues pour garder leur souplesse une fois sèches. Ainsi, le motif conducteur ne craque pas et ne se détache pas quand on plie ou tord le support.

Des écrans enroulables jusqu’aux capteurs médicaux portables qui se conforment parfaitement à la morphologie du corps humain, cette technologie permet des dispositifs électroniques et des objets connectés légers, résistants, toujours plus discrets et adaptés à notre quotidien. Le succès de l’électronique flexible, qui connaît une croissance constante depuis 2020, dépendra de la maîtrise des chaînes d’approvisionnement en matériaux critiques (argent, graphène) et de l’harmonisation des normes de sécurité internationales.

Pièce de 1 $ 1967 pour le centenaire : parmi les dernières pièces à contenir 80 % d’argent. La flambée du cours du métal force la Monnaie royale canadienne à préparer la transition vers le nickel. Source image : Numicanada

—

De l’Antiquité à nos jours, l’argent traverse les époques comme un fil rouge, incarnant la concupiscence inévitable de l’humanité ; il est vénéré, convoité, transformé en symbole de pouvoir. Le cours de l’argent se fait tantôt stable, tantôt volatil, au gré surtout de nos activités industrielles. Un million de téléphones intelligents, devenus indispensables à notre quotidien, contiennent environ 350 kilos d’argent et 35 kilos d’or ; ces éléments qui, depuis des millénaires, façonnent notre rapport au monde.